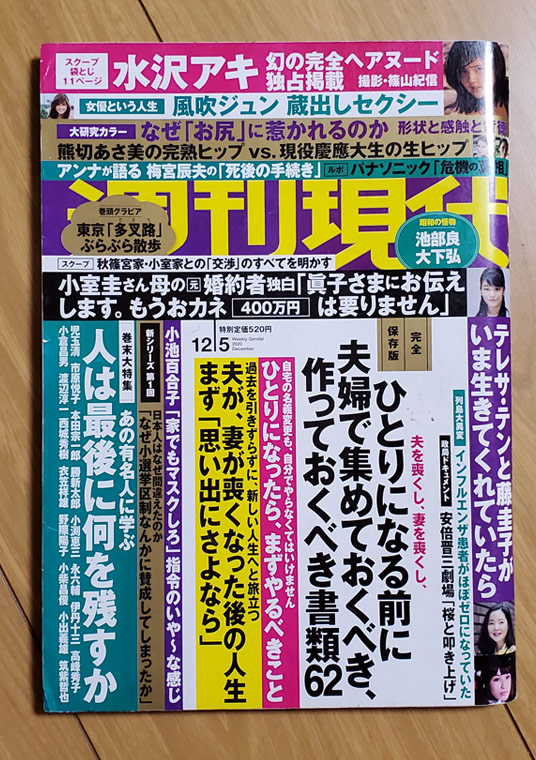

テレサ・テンと藤圭子が いま生きてくれていたら 『週刊現代(2020年12月5日号)』

以下、『週刊現代(2020年12月5日号)の記事です。

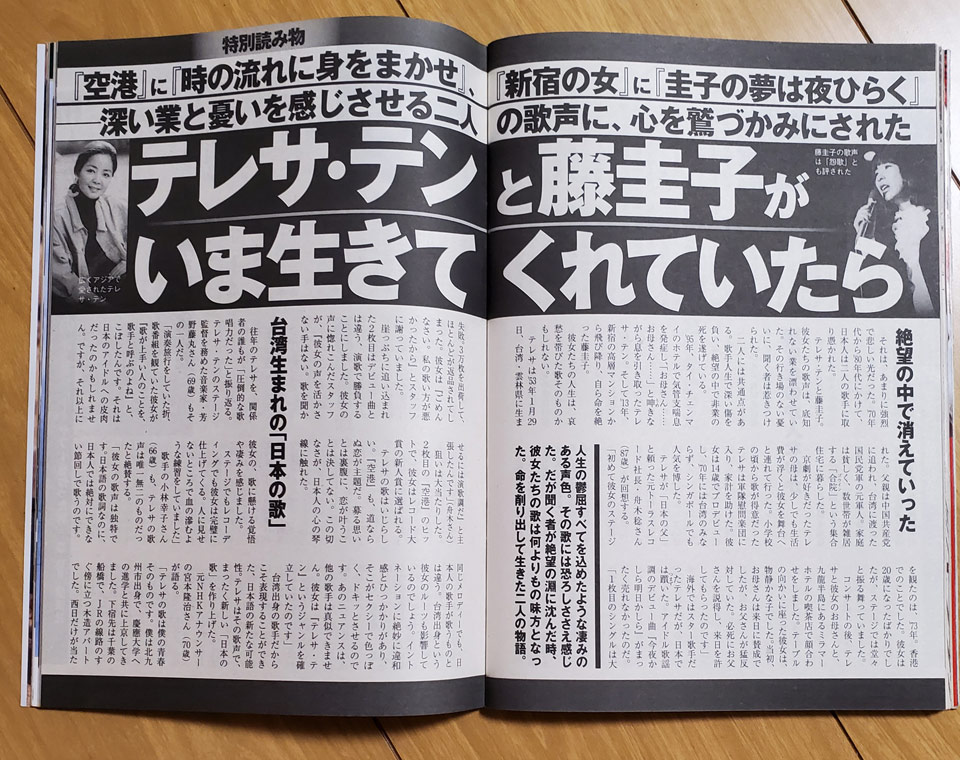

(写真)広くアジアで愛されたテレサ・テン

(写真)藤圭子の歌声は「怨歌」とも表された

(p.158)

人生の鬱屈すべてを込めたような凄みの

ある声色。その歌には恐ろしささえ感じ

た。だが聞く者が絶望の淵に沈んだ時、

彼女たちの歌は何よりもの味方となっ

た。命を削り出して生きた二人の物語。

絶望の中で消えていった

それは、あまりに強烈で悲しい光だった。’70年代から’80年代にかけて、日本人は二人の歌手に取り憑かれた。

テレサ・テンと藤圭子。彼女たちの歌声は、底知れない業を漂わせていた。その行き場のない憂いに、聞く者は惹きつけられた。

二人には共通点がある。歌手人生で深い傷を負い、絶望の中で非業の死を遂げている。

’95年、タイ・チェンマイのホテルで気管支喘息を発症し、「お母さん……お母さん……」と呻きながら息を引き取ったテレサ・テン。そして’13年、新宿の高層マンションから飛び降り、自ら命を絶った藤圭子。

彼女たちの人生は、哀愁を帯びた歌そのものかもしれない。

テレサは’53年1月29日、台湾・雲林県に生まれた。父親は中国共産党に追われ、台湾に渡った国民党軍の元軍人。家庭は貧しく、数世帯が雑居する「合院」という集合住宅に暮らした。

京劇が好きだったテレサの母は、少しでも生活費が浮くと彼女を舞台へと連れて行った。小学校の頃から歌が得意だったテレサは軍隊慰問楽団に入り、家計を助けた。彼女は14歳でプロデビューし、’70年には台湾のみならず、シンガポールでも人気を博した。

テレサが「日本の父」と頼った元トーラスレコード社長・舟木稔さん(87歳)が回想する。

「初めて彼女のステージを観たのは、’73年。香港でのことでした。彼女は20歳になったばかりでしたが、ステージでは堂々と振る舞っていました。

コンサートの後、テレサと彼女のお母さんと、九龍半島にあるミラマーホテルの喫茶店で顔合わせをしました。テーブルの向かいに座った彼女は、物静かな子でした。当初、お母さんは来日に賛成でしたが、お父さんが猛反対していた。必死にお父さんを説得し、来日を許してもらったのです」

海外ではスター歌手だったテレサだが、日本では躓いた。アイドル歌謡調のデビュー曲『今夜かしら明日かしら』がまったく売れなかったのだ。

「1枚目のシングルは大

(p.159)

失敗。3万枚を出荷して、ほとんどが返品されてしまった。彼女は『ごめんなさい。私の歌い方が悪かったから』とスタッフに謝っていました。

崖っぷちに追い込まれた2枚目はデビュー曲とは違う、演歌で勝負することにしました。彼女の声に惚れこんだスタッフが、『彼女の声を活かさない手はない。歌を聞かせるには演歌調だ』と主張したんです」(舟木さん)

狙いは大当たりした。2枚目の『空港』のヒットで、彼女はレコード大賞の新人賞に選ばれる。

テレサの歌はいじらしい。『空港』も、道ならぬ恋が主題だ。募る思いとは裏腹に、恋が叶うことは決してない。この切なさが、日本人の心の琴線に触れた。

台湾生まれの「日本の歌」

往年のテレサを、関係者の誰もが「圧倒的な歌唱力だった」と振り返る。テレサ・テンのステージ監督を務めた音楽家・芳野藤丸さん(69歳)もその一人だ。

「演奏旅行をしていた折、歌番組を観ていた彼女が『歌が上手い人のことを、歌手と呼ぶのよね』と、こぼしたんです。それは日本のアイドルへの皮肉だったのかもしれません。ですが、それ以上に彼女の、歌に懸ける覚悟や凄みを感じました。

ステージでもレコーディングでも彼女は完璧に仕上げてくる。人に見せないところで血の滲むような練習をしていました」

歌手の小林幸子さん(66歳)も、テレサの歌声は唯一無二のものだったと絶賛する。

「彼女の歌声は独特です。日本語の歌詞なのに、日本人では絶対にできない節回しで歌うのです。同じメロディーでも、日本人の歌手が歌うものとは違う。台湾出身という彼女のルーツも影響しているのでしょう。イントネーションに絶妙に違和感とひっかかりがあり、そこがセクシーで色っぽく、ドキッとさせるのです。あのニュアンスは、他の歌手は真似できません。彼女は『テレサ・テン』というジャンルを確立していたのです」

台湾出身の歌手だからこそ表現することができた、日本語の新たな可能性。テレサはその歌声で、まったく新しい「日本の歌」を作り上げた。

元NHKアナウンサーの宮本隆治さん(70歳)が語る。

「テレサの歌は僕の青春そのものです。僕は北九州市出身で、慶應大学への進学と共に上京してきました。下宿先は千葉の船橋で、JRの線路のすぐ傍に立つ木造アパートでした。西日だけが当た

(p.160)

(写真)『時の流れに身をまかせ』で日本有線大賞を受賞

る、侘しい6畳一間です。

そんな生活の中、テレサ・テンの包み込むような歌声を聞くと、不思議と心が軽くなりました。誰にも似ていない、自分の傍に寄り添ってくれるような歌声。カセットに吹き込んだ彼女の歌を、何度も聞き返しました」

だが’79年、テレサの歌手人生は暗転する。パスポート偽造が発覚したのだ。当時、日本は中国との国交正常化を受けて、台湾と国交を絶っていた。そのため台湾パスポートでの日本入国が難しく、彼女はやむなくインドネシアのパスポートを使って来日していた。

テレサは、即刻国外退去を命じられる。人生を懸けて来日したのに、思いを果たせずに日本を離れなければならない。この瞬間、彼女は自分がどこまでも「よそ者」であることを痛感した。いくらヒットを飛ばしても、所詮、自分は足元の定まらない根無し草。この事件は、テレサの孤独を決定的なものにした。

居場所を探し続けた

彼女が日本のファンの声に押されて再来日を果たしたのは、5年後の’84年だった。

歌手の早見優さん(54歳)が語る。

「テレサさんと会ったのは、彼女が日本で再デビューする頃でした。同じ事務所だという縁で、お話しする機会があったのです。テレサさんは日本語より英語が得意でした。私も幼少期にグアムやハワイで過ごしたので、彼女にとっては英語で話し合える相手だったのでしょう。歌番組で共演したときも、『優、おしゃべりしましょう』と楽屋へ遊びに来てくれました。

テレサさんは電話もしてきてくれました。いつも「どんなことがあっても周りに流されず、自分を持って』と声をかけてくれました。テレサさんは真正面から人と向き合い、全力で愛してくれた。苦労の多い人生を送ってきたからこそ、人に優しくあれたのでしょう」

再来日後、テレサは2度目のブームを巻き起こす。『愛人』(’85年)の売り上げは150万枚を超え、翌年の『時の流れに身をまかせ』では200万枚のダブルミリオンを記録した。

大河に身を委ね、包まれていくような優しい声。テレサはこの歌で、歌手人生の絶頂を極めた。

だが、テレサの胸には、いつも満たされない思いがあった。自分の本当の居場所はどこなのか、自問自答を繰り返していたのだ。どんなにヒットを出しても、孤独は埋められない。迷い、彷徨う日々が続いた。彼女は『時の流れに身をまかせ』を発表した翌年、日本を離れ、香港に移る決意をした。

香港で暮らすうち、彼女の中でひとつの願いが芽生える。いつか、両親の故郷である中国でコンサートを開きたい――。

だが悲しいかな、その夢も無残に打ち砕かれる。’89年に起きた天安門事件の影響で、コンサートの話がすべて台無しになってしまったのだ。

テレサは失意のまま、パリへと移り住む。まるで虚しさを誤魔化すため、世界中を放浪しているようだ。この時期、彼女は持病の喘息を悪化させ、日に日に衰弱していった。

そして’95年5月8日。静養で訪れていたタイ・チェンマイのホテルの一室で発作を起こし、苦悶の表情を浮かべながら息を引き取った。

同じ台湾出身の歌手、ジュディ・オングさん(70歳)が語る。

「歌手として有名になるためには、時として代償を払わなければなりません。彼女は女性としての幸せより、若い頃から歌に人生を捧げてきたのだと思います。だからこそ、彼女の歌からは得も言われぬ切なさが漂っていたのです。

それでも、歌うことが彼女にとっての最後の自由だったのではないでしょうか。命を懸けて歌と向き合っていたからこそ、その姿が美しく、人の胸を打ったのです」

もうひとり、儚く散った歌手がいる。’13年、62年の生涯を閉じた藤圭子だ。

(p.162)

(写真)藤圭子はこの歌で第21回紅白歌合戦出場を果たす

(略 ― 藤圭子に関する記述)

彼女の絶望は深かった。これ以上生きていても仕方がない――。藤は’13年8月22日、新宿の高層マンション13階から飛び降り、命を絶った。

自分の居場所を求め、彷徨い続けたテレサ・テン。運命のように時代に求められ、そして燃え尽きた藤圭子。圧倒的な才能がありながらも、深い陰を感じさせる二人の歌手。その闇の深さは魅力となり、日本人の心を鷲づかみにした。

チェンマイのホテルで見つかったテレサの日記帳には、こんな詞が遺されていた。

〈往時堪思 只愁歌舞散化彩雲〉(昔のことを思い出すのはたまらなく辛い。美しい歌や舞も、やがては雲のように姿を消してしまう)。

そして藤圭子は亡くなる前、ふと友人にこう漏らしている。

「心があると、大変ね」

あまりに繊細な彼女たちだからこその、悲しい言葉だ。

もし、テレサ・テンと藤圭子がいま生きてくれていたら。そんな思いに駆られもする。だが、二人の歌声は記憶の中に生き続けている。その歌を思い出すたび、彼女たちの輝きは何度でも甦る。

以上、『週刊現代(2020年12月5日号)の記事です。