15周年コンサートツアー~香港コロシアム(1983-84)

ロサンゼルスでの準備

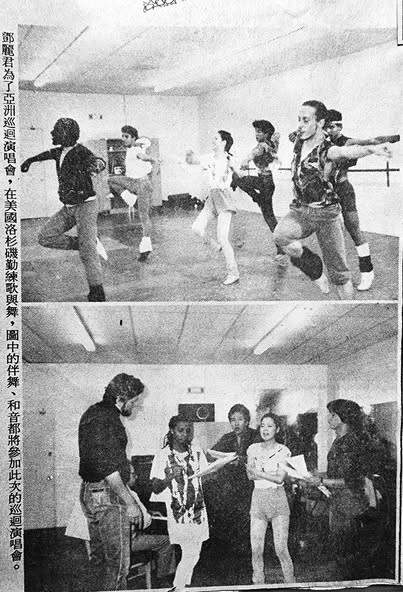

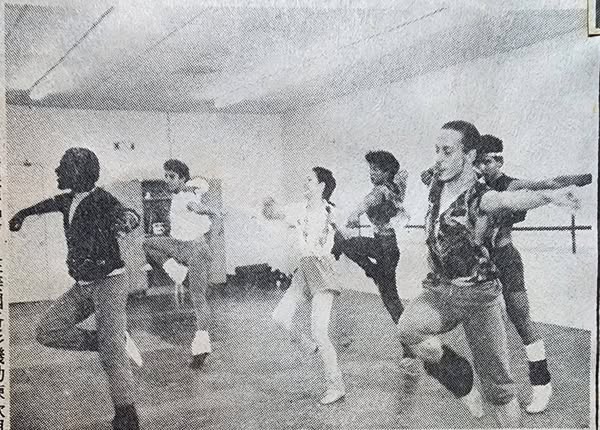

(テレサ・テンのアジアツアーでは、 彼らはロサンゼルスで歌、ダンス、ハーモニーの練習をしており、

次のコンサートツアーに全員が参加する予定だ。)

15周年コンサートツアーのために、ロサンゼルスで入念な準備をしたと、母親が台湾に持ち帰った上の写真を含めて、「民生報」紙(1983年12月7日?)が報じています。

直前の記者会見

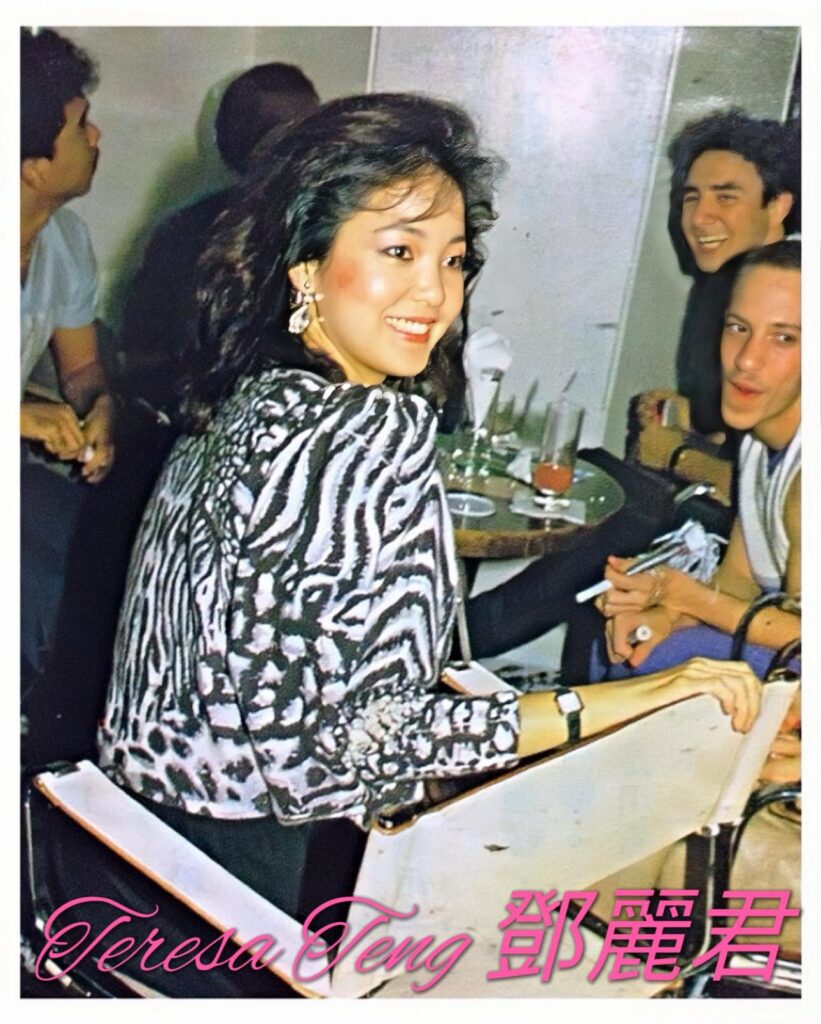

Facebookに、直前の12月27日に記者会見が行われたことが、写真も添えられて書かれています。

1983/12/27 香港でのメディアとの会談

テレサ・テンは15周年記念コンサートツアーの公式スタートを前に、香港の新聞記者らと会見し、米国での6か月間の「隔離生活」について語った。

彼女はそこで懸命に練習したが、その苦しみを表現できなかったという。彼女は、熱心に歌とダンスの練習をするだけでなく、さまざまなプロモーションイベントに出席するために米国とアジアを行き来しなければならず、飛行時間は60時間にも達したと語った。彼女は笑いながら、歌とダンスを上手に練習するために「忘れっぽい」態度になってしまったと話した。アメリカで病気になった時でさえ、彼女は諦めるまで毎日6時間練習することにこだわったのだ!

1983/12/27 於香港會見傳媒

鄧麗君在15週年巡迴演唱會正式登場前,會見了香港報刊的記者,談到這六個月在美國「閉關」苦練,可畏苦不諶言。她表示除了勤練歌舞之外,還得往返美國亞洲出席大小的宣傳活動,飛行時間已達六十小時之多。她笑說為了練好歌舞,自己已達「六親不認」的態度,就算在美國病倒了,還是堅持一天練習六小時才肯罷休!

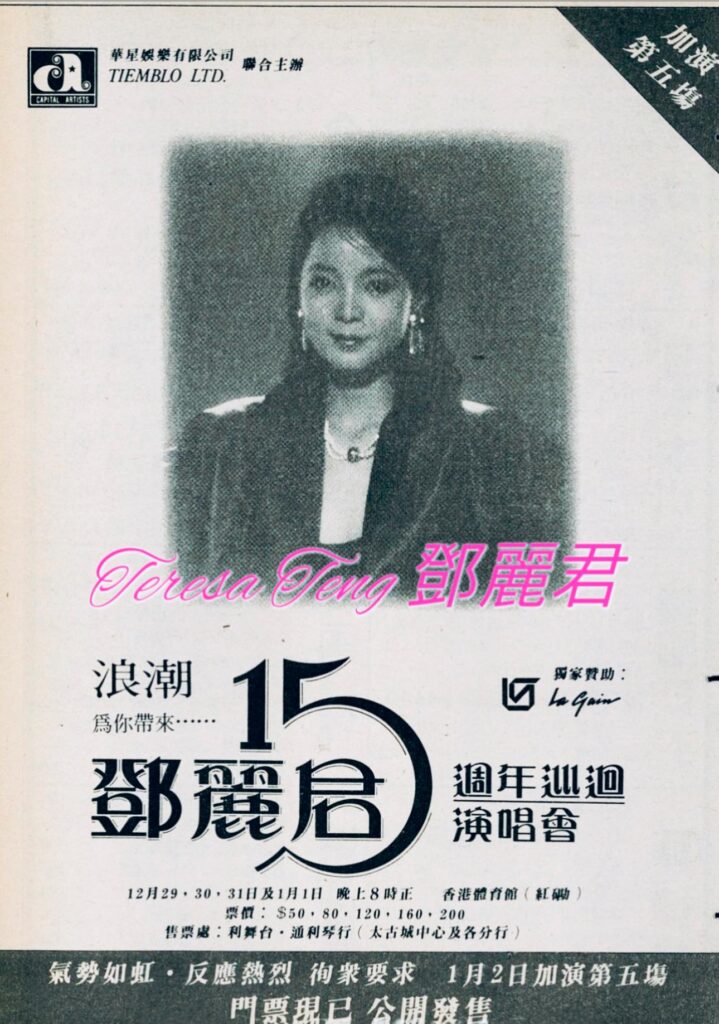

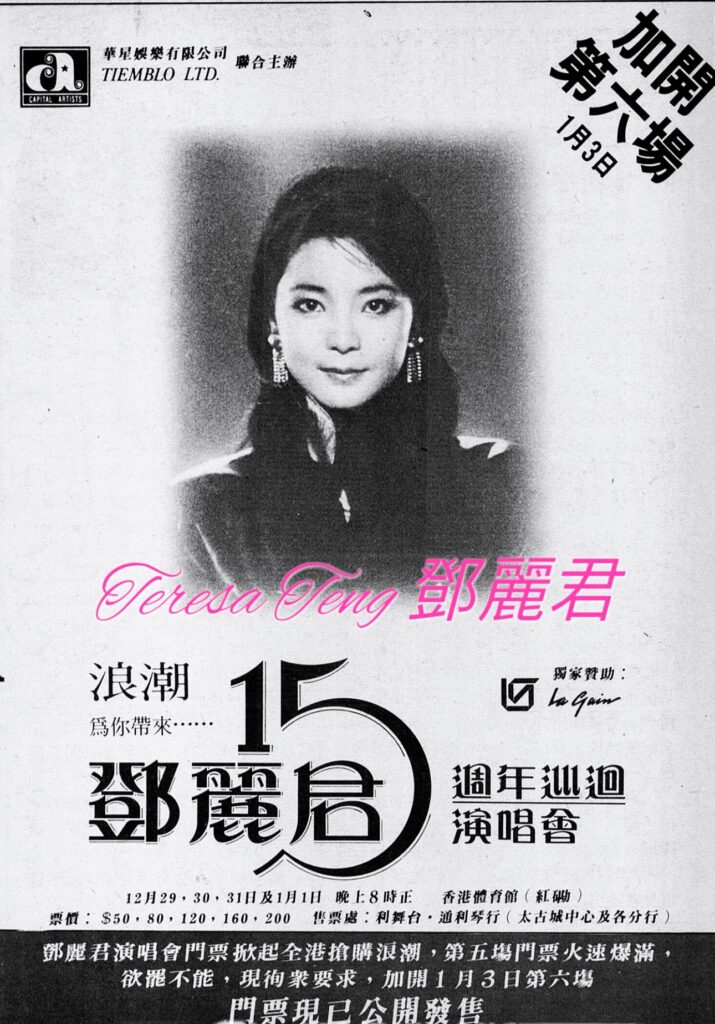

広告から分かる、開催期間延長など

回数増(期間延長)に関しては「当初4ステージのみ開幕する予定だったが、1983年10月28日の発売後の反響が大きく、11月7日に5ステージを開幕することを決定した。さらに11月11日には6ステージの追加が決定された。」という情報があります。

これを裏付けるのが、3種類のチラシです。

左端のチラシでは、開催日程が、12月29・30・31日及1月1日となっており、当初の予定が、4日間だったと分かります。

中央のチラシでは、最下部に「氣勢如虹·反應熱烈 徇眾要求 1月2日加演第五場(圧倒的な好評を博し、1月2日に追加公演第5回)」とあるので、当初の4日の予定が5日に延長されたわけです。

さらに、右端のチラシでは「現徇眾要求,加開1月3日第六場(要望の多かった1月3日の第6回公演を追加)」とあり、結局、当初の4日公演が6日に延長されたことが分かります。

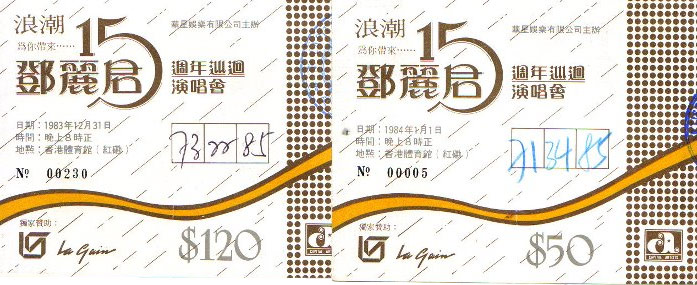

入場料金など

開演時間:午後8時

チケット料金:50元、80元、120元、160元、200元

チケット売り場:利舞薹 Tom Lee Music Store (シティタウンセンターおよび全支店)

コンサートに関する記述

その年の12月には香港コロシアムでも15周年記念コンサー トが開催されています。当日のチケットは2日間で売り切れるという盛況ぶりで、4回の予定だった公演を6回に増やし、約10万人の人が集まったといわれます。もちろん香港の観客だけでなく、大陸からはるばるやってきたお客が全体の30%を占めたと いうのです。このときのショーは香港のコンサート記録をすべて塗り替える記録的なコンサートになったのです。

大歌手と一演歌歌手の落差(EJ1615号)

「約10 万人」という数字は、誇張をしていると思われます。.jpg)

1983年3月1日放送「ワイドワイドフジ」でのフリップ

一九八三年十二月二十九日。

『華人歌星伝説 テレサ・テンが見た夢』(平野久美子)

ついにコンサートが初日をむかえた。最後部の特設シートは高さ二十五メートル。巨大なすり鉢状の会場に立錐の余地もないほど観客が押しよせ、開演前からただならぬ熱気がたちこめていた。

髪をグラマラスにセットして大人の女性の魅力にあふれた鄧麗君がステージに姿を見せると、客席から感極まったどよめきがおきた。第一部はヒット曲を中心に構成されていて白いタフタのドレスやラメを散らしたチャイナドレスなどつぎつぎに衣装を替えながら、ダンサーを従え、ヒット曲を披露する彼女は自信に満ちて輝いて見えた。

第二部ではビーズの揺れるミニドレスに着がえ、マイケル・ジャクソンの 『ファイア』 や『フラッシュダンス』 のほか、おおくのミュージカルナンバーをこなし、一年半にわたる米国での研鑽の成果をフアンに印象づけた。

第三部は、ふたたびチャイナドレスに着替えて中国の歌を熱唱し、曲の合間に普通話、広東語、潮州語、福建語をつかいわけて、香港、シンガポール、台湾、インドネシア、タイ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど、世界各国からやってきた華人フアンに向かってあいさつする。

「……それでは大陸から来てくださったお客さま!」

彼女が普通語で客席に話しかけると、かなりの数の手が熱狂的に振られた。

当時の中国大陸では改革開放政策の反動から、精神汚染一掃キャンペーンが展開され、鄧麗君の歌も禁止措置をうけていた。にもかかわらず、のべ七万人の観客の二〇パーセントにあたる一万人以上の人々が、大陸からこの会場にやってきていた!

「同胞のみなさんに、拍手を!」

彼女がうながすと、会場から大歓声と拍手が巻きおこり、それがドームに反響して地鳴りのように観客をつつんだ。いつまでも鳴りやまない拍手をおさめるようにフルバンドの前奏がはじまり、宋代の古詞『獨上西樓』(トウシヤンシーロウ)(ひとり西楼に上る)のメロディーがスタジアムに流れる。

(歌詞と和訳 略)

(詞・李燈 作曲・劉家昌)

この詞の作者の李燈(リー・ユー)(九三七~九七八)は五代南唐の最後の王で、宋によって国を滅ぼされたのち獄死した悲劇の人だった。壮絶なまでの寂蓼感を知的に表現した作品を数多く残している。

その李燈の『獨上西樓』に現代の作曲家が曲をつけ、それを鄧麓君が切々とした表現力で歌いあげたのである。一千年の時空をこえて宋代の古詞がみごとによみがえりノスタルジアがうねりのように広がり客席に熱い一体感をよびおこしてゆく……。

ラストナンバーはやはり『何日君再来』だった。会場を埋めた観客は総立ち状態。あまりに歓声が大きくて鄧麗君の歌声はほとんど聞こえない。日本人ミュージシャンによるフルバンドの演奏だけが耳に残った。歌いおわった彼女は何回も何回も「謝謝」をくりかえし、手をふりながらバックステージに消えていった。

この高揚した空気に日本の取材陣はどう対応してよいかわからず、会場のどよめきのなかで息をひそめていた。いったい何がおこったのかがわからなかったのだ。すくなくとも舞台の上の彼女は、われわれがよく知っているつもりの「テレサ・テン」ではなかった。観客たちの興奮とともに、香港のコロシアムのステージから伝わってき たのは、国境をこえて華人社会に浸透している鄧麗君の存在感と、自分たちが等しく 中国人であるということへの観客たちのつよい誇りと連帯感、だった。

僕がテレサのステージを観たのは「香港コロシアム」で、そこは約一万三〇〇〇人の観客を動員できる、香港一の大きなステージだった。日本の武道館と同じように、ステージ を囲んで三六〇度に客席が設置され、それはアリーナ席から一階席、二階席、三階席まで ある。

『追憶のテレサ・テン』(西田祐司・著)

テレサのステージの当日はその客席いっぱいに観客が詰め込まれていた。

まだスポットライトのあたっていないステージを囲んで、広く薄暗い客席は、興奮と期待に満ちてざわめいていた。

僕はテレサが特別に用意してくれた一階中央の席で、ステージの開始を待っていた。隣では、通訳の斉(さい)さんという男性がしきりにテレサのステージのことについて話してくれた。

驚いたことに、ここにいる一万三〇〇〇人の観客のうち、およそ三〇〇〇人が、わざわざ中国本土からやって来たというのだ。年末のニューイヤーホリデーを利用して、中国本土からテレサのステージを観にやって来る三〇〇〇人もの人々。テレサは、この会場を満杯にし、七日間もステージを行ったのである。そんなにもテレサの人気はすごいものだったのか。僕は初めて気づかされた。

ステージは一時間押してはじまった。ステージ上が薄暗いライトからはっきりと明るいライトに変わると、観客からいっせいに拍手が起こった。

その拍手は、さざ波のように香港コロシアムのなかを流れ、しばらく鳴りやまない。僕は一階中央の席で、その熱い拍手の波に呑み込まれるような思いを味わった。観客の熱狂ぶりはすごかった。

そして拍手のなかにテレサが現れ、歌いはじめる。観客はそれまで以上に興奮する。それは僕自身を含めてだった。

ステージのテレサは輝きを放っていた。女性としての美しさと、歌手としての華やかさとプロの貫禄を備えて。テレサはステージ上で驚くほどのパワーを発揮した。

このステージで、僕のなかにあったテレサのイメージが一八〇度ひっくり返ってしまった。一〇年前にテレサが日本で歌っていた歌とはまるで違う。

そのステージで彼女が歌う曲は演歌ではなく、パワフルでダンサブルなポップスだった。歌もステージ衣装も舞台も構成もすべてにおいてポップスだった。

曲が終わるたびに、さざ波のような拍手がくり返される。

一曲一曲が終わるごとに観客はどうしようもないほど興奮し、ため息をつき、感動していた。

やがてテレサはリクエストに応えてアカペラで歌いはじめた。すると少しまえの拍手の渦が嘘のように、場内は静寂に包まれた。その静けさのなかにテレサのクリスタルボイスが優しく響いた。

雑誌『スコラ』1984年2月23日号(No.45)には、このコンサートに関する詳細な現地での取材記事や、コンサート後のインタビュー記事があります。

09-746x1024.png)

07-743x1024.jpg)